パパ・ディケイド

おまた〜♪

昔、面白くない上司に「おまた〜♪」と往年のギャグを言われ、殺意しかわかなかったことを思い出しながら、久々に会社のブログを更新します。

そうです。

日々、タイトなスケジュールなんです。

BoAのジーンズのようにねじこまれる私のスケジュールという戦うボディ。

インスタ広告つくったり、note書いたり、新しい受講プランを出したりしてたら、秋ぐらいから生徒さんが急増。

何が効果があったのかがわからないまま、インスタもnoteもこのブログを更新する間もなく、ただひたすら無の境地で目の前のお仕事に向かう日々。

そんな感じだったのですが、ひさびさに余裕ができたのでした。

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

そうです。

本日で私がパパに就任して10周年になるのです。

正しくは息子の10歳の誕生日といいます。

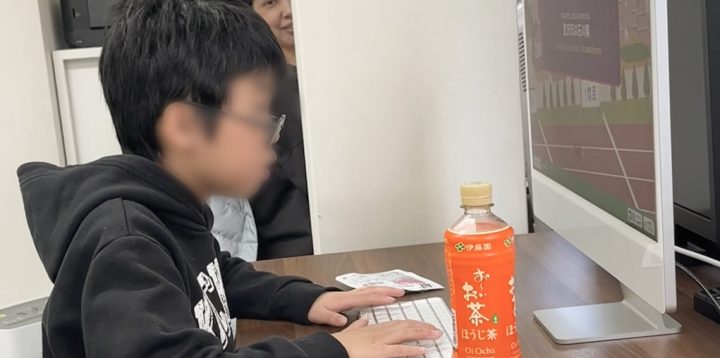

目の中に入れても痛くない、結膜炎にもならないぐらいにかわいい愛息を祝うためにパーッといきたいところですが、愛息と愛妻はパパ・ディケイドを残して愛義母と東京湾のネズミの国へ。

大人になるまで社宅という名のネズミだけではなくゴキブリも出てくる夢の国に住んでた私にはそんなところに金払っていく理由がよくわかりませんが、最近は街もキレイになったのか普通はそんなもん出ないのかネズミを見ることがなくなりました。

あの動き、あの速さの気持ち悪さたるや。

そこからあんなかわいいマスコットに昇華できるのは常人の仕業だとは思えません。

さておき、私は人生カウントダウンが始まっていることを感じながら生きてますが、10歳を迎える愛息は今後どう生きていくんでしょう。

彼の自然な成長を止めないようには意識して育ててきました(ほぼほぼ放置してきました)。

「こういう世界もあるよ」を伝えることも親の義務だと思うので、気づく範囲では伝えてきましたし、彼の好奇心を夫婦で応援してきたはず…。

現在スクールでは10年後、20年後の彼が頑張ってます。

正しくは頑張れる人もいれば、頑張れない人もいる。

学ぶということの意味を理解している人もいれば、理解できていない人もいる。

他者からの僅かながらのアドバイスが活きる人もいれば、活きない人もいる。

どんな人生を歩むかは自分が選んだ一歩一歩の分かれ道の形跡。

私は運よく受験はうまくいったのですが、彼がどんな運の持ち主か。

私は運よくたくさんの素敵な人に恵まれましたが、彼にはどんな出会いが待っているのか。

私なんかより愛らしく、はるかに周りから可愛がられる我が息子なので大丈夫なんちゃうかなとか親バカながら思っています。

パパみたいに能力で戦えないやつは愛嬌と必死さで這いつくばって生きていくのみ。

考えてみると10代が一番人生で苦しかった時代かもしれません。

未来への解像度がボケボケで。

でも、主体的に生きたら楽しい人生が待ってました。

いろんな壁にぶつかりながら自分の形をつくっていってください。